Por Luis Martínez/El Mundo

Toy Story 4′ cierra la sorprendente tetralogía que empezó en 1995 y que, dos décadas más tarde, coloca la aventura protagonizada por Woody en el mayor de los abismos que es también la más rutilante de las maravillas. Y todo ello gracias al nuevo héroe: Forky.

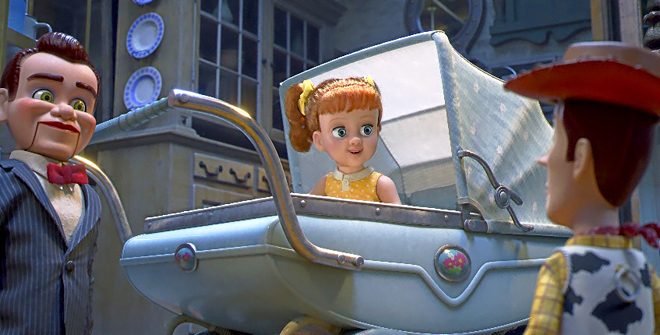

Cuentan que cuando John Lasseter ideó por primera vez la posibilidad de Toy Story, la pareja protagonista iba a estar formada por un músico de hojalata y un muñeco ventrílocuo. El primero, no en balde, ya tenía su lugar en la historia. Él, con su rústico andar mecánico, era el protagonista de Tin Toy, oficialmente el primer cortometraje animado por ordenador con Oscar. El villano de este cuento fallido no era otro que un vaquero de nombre Woody. Por entonces, apenas iniciados los años 90, nadie podía imaginar lo que vendría después, que, con ser mucho, parece que no es todo. Aún. La prueba es que, dos décadas más tarde, Pixar se atreve con una cuarta entrega, y posiblemente última, de la odisea de los juguetes. Y lo hace ahora que la productora es ya un imperio sin que quede claro si se trata de una parte de Disney animación o, más bien al revés, es el mítico estudio el que pertenece a la compañía del flexo Luxo. Pero no sólo eso, Woody es ya nuestro héroe y los muñecos ventrílocuos, como no podía ser de otro modo, son los villanos. O no tanto.

Para situarnos, Toy Story 4 es mucho más que una secuela accidental. O no del todo. «La verdad», razona el productor Jonas Rivera, «es que todos teníamos claro que la tercera entrega era un cierre dorado, pero…». Y en los puntos suspensivos el que ha sido responsable en la sombra de dos de los mayores logros de la compañía como son Up y Del revés deja ver algo parecido al entusiasmo. O la codicia, que también puede ser. «Creímos que Woody merecía algo más. Ésta es su película en mucha mayor medida que las anteriores». Y en efecto, la cuarta entrega, al contrario de lo que es regla en las sagas (sean galácticas, apocalípticas o mágicas), no es tanto refundación de nada, como simplemente una entrañable, además de genial, despedida. «Quedaban cabos por atar y ahora están atados».

Woody merecía algo más. Ésta es su película en mucha mayor medida que las anteriores. Quedaban cabos por atar y ahora están atados

Cuenta Rivera, además, que era el momento de entregar el relevo a alguien completamente nuevo. Aunque, en verdad, no lo fuera tanto. «Josh Cooley (así se llama el nuevo director) es un buen ejemplo de cómo funciona Pixar. Empezó como becario, igual que yo, y trabajó a las órdenes de Joe Ranft, que ha sido una de nuestras grandes mentes y uno de los padres fundadores. Además estuvo conmigo tanto en Up como en Del revés», dice, se toma un segundo y sigue: «En esta película, se encuentra la historia viva de Pixar que representan John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton, Lee Unkrich o Randy Newman y todos los que hemos crecido dentro». Rivera evita hablar sobre el abandono de la producción de los guionistas Rashida Jones y Will McCormack. La razón oficial fue «diferencias creativas y filosóficas». La otra, el supuesto comportamiento «inadecuado» del que hasta entonces figuraba como director en los créditos: el citado John Lasseter (ver texto al final). «Lo único que puedo decir es que Lasseter ya nada tiene que ver con Pixar». Y aquí se detiene.

Pero más allá de cualquier otra explicación más o menos coherente, pautada e histórica, lo que importa ahora es la contradicción. Así en general. De hecho, todo Toy Story 4 es un fulgurante contrasentido. Y en él se hace fuerte. De entrada, como queda claro, es una cinta que no estaba en la agenda. El director de la anterior, Lee Unkrich, se cansó de repetir que no había plan ninguno para una prolongación de nada. Además, todo el derroche digital-tecnológico (con un presupuesto claramente superior a los 200 millones de dólares de su predecesora) está al servicio de un relato de clara vocación analógica. Cuando no simplemente nostálgica. «Somos conscientes», sigue Rivera, «de que hablamos de un tiempo pasado. Hay algo en la pureza de los juguetes no digitales que les hace únicos y, hasta cierto punto, eternos. No hay ni consolas ni ningún tipo de pantalla en la película. Lo más relacionado con el futuro es un individuo tan pasado ya de moda como un astronauta».

Pero un paso más allá, para completar la paradoja planteada en Toy Story 4, el auténtico protagonista de esta nueva aventura ni siquiera es un juguete. O, por lo menos, no lo tiene del todo claro. Forky, así se llama, es cuchara con la misma confusión que tenedor. Desechable en cualquier caso. Apurando, y como él mismo se empeña en decirse a sí mismo, sólo es basura; apenas nada. Digamos que la jugada maestra consiste en colocar a semejante nadie en el centro de un universo por definición vacío o, mejor, pendiente de ser llenado: la imaginación de un niño. O niña en este caso. Pero ahí no acaba el complicado artificio que propone el nuevo prodigio Pixar. Si hasta ahora la saga completa de los juguetes había caminado entre el género de aventuras, la comedia más o menos romántica o el drama de superación personal, esta vez el salto es mortal hasta acercarse por momentos al mismísimo terror gótico. Algo había en el maléfico obrar del crío que destruye juguetes de la primera entrega, pero ahora mucho más. Y es aquí donde entra el muñeco ventrílocuo y diabólico del principio arrojado a un tienda de antigüedades que es también casa encantada.

Hay algo en la pureza de los juguetes no digitales que les hace únicos y, hasta cierto punto, eternos

Era Walter Benjamin, filósofo preocupado por lo que no se preocupan los filósofos, el que mantenía que todo juguete es una aberración. O por lo menos el juguete tal y como lo entiende la sociedad industrializada. Se equivoca el adulto, nos dice el pensador, que regala una espada al niño para que sea mosquetero. En realidad, el proceso es al revés. «El niño quiere arrastrar algo y la escoba se convierte en caballo… quiere esconderse y es ladrón». La representación o carga imaginativa del utensilio aniquila el juego. No está claro que los creadores de Toy Story tuvieran en mente al pensador alemán desde sus primeros pasos. Pero algo hubo. Desde el principio, Woody y los suyos tuvieron claro que para cumplir su objetivo tenían que dejar de ser lo que eran para ser nada más (y nada menos) que la propia imaginación del niño.

Y es esa angustia liberadora la que recorre esta nueva entrega desde su primer impulso. Hasta la fecha, habíamos visto a los juguetes manejarse como esclavos de unos amos tiránicos y caprichosos, pero garantes de vida: los juguetes sólo tenían sentido si eran jugados. No si eran sustituidos por otro (la 1) o coleccionados (la 2). Su verdadero drama era la llegada a la edad adulta de sus dueños (la 3). ¿Para cuándo su real y auténtica independencia? Y aquí hasta el mismo Nietzsche tendría algo que decir. Pues bien, ha llegado quizá el momento de, y sin dramatismos, un suicidio terapéutico. O casi. Tómese, claro, en sentido muy figurado. Al fin y al cabo, y como afirmaba Kierkegaard, otro pensador errático, un hombre solo ante un precipicio es un hombre consciente; consciente de su miedo, de su libertad radical para suicidarse incluso. El nórdico lo llamaba angustia y depositaba en manos de esa sensación paralizante la clave para dar con el sentido de casi todo.

Y ahí se sitúa ahora Woody, un Woody que ya no importa si es bueno o malo, un Woody ante el mayor de los abismos con los que se puede encontrar un juguete… o un ser humano.

Pixar después de Lasseter

«Mentiría si no reconociera que fue muy importante para nosotros. Tuvo un gran efecto. Lo comparo al día en que Disney compró la compañía. Nos preguntábamos cómo nos iba a afectar, si dejaríamos de ser lo que éramos… Pero, con el trabajo diario, todo volvió a ser como siempre», comenta Jonas Rivera. Habla de la despedida de John Lasseter. A finales de 2018, el hasta entonces factótum y mayor genio creativo de la animación desde Walt Disney dejaba Pixar acusado de «conducta inapropiada». Toy Story 4 es en rigor la primera película de la factoría sin él.

Si echamos la vista atrás, todo empezó en 1986. En ese año, George Lucas acudió al creador del iPod, Steve Jobs, y por 10 millones de dólares desgajó de Lucasfilm uno de esos juguetes destinados a revolucionarlo todo: Pixar. «Tenían una tecnología increíble y no sabían qué hacer con ella». Jobs se explicaba de esta guisa en una entrevista. Pero lo justo sería decir que ni él mismo tenía una idea precisa sobre cómo rentabilizar su compra. ¿Cómo sacar dinero a un programa que generaba gráficos en tres dimensiones?

La primera idea fue aplicar el invento en algo tan práctico como la confección de dibujos tridimensionales para… ¡radiografías! John Lasseter, procedente de Disney, tenía otros planes. De sus desvelos saldrían algunos anuncios para televisión y el primer cortometraje íntegramente dibujado por una máquina, The adventures of André and Wally B. (1984).

Algo más tarde, en 1991, con Jobs dentro de Pixar en calidad de dueño y señor, todo cambiaba. Ese año, Lasseter se acercó a Disney, de donde procedía, para solicitar un favor: la financiación de una película para televisión. Disney contestó con una contraoferta irrenunciable: la finaciación de tres películas, pero para los cines. La primera de ellas, estrenada en 1995, fue, en efecto, Toy Story, el mayor éxito del año en taquilla y fuera de ella tal vez. Empezaba la revolución.

Desde ese momento, Disney se fue aprovechando de un acuerdo que le permitía quedarse con el 60% de los beneficios en concepto de distribución. Mientras Pixar producía éxito tras éxito, Disney se hundía. Era el momento de que el favor hiciera el camino de regreso. En 2006, Disney compraba Pixar por 7.400 millones de dólares, Jobs entraba a formar parte del consejo de administración de Disney y Lasseter volvía a la casa donde se formó, pero como jefe. Ahora, 30 Oscar después, la cuarta entrega de Toy Story cierra un ciclo, el ciclo Lasseter.