La madrugada del 15 de abril de 1912 no solo se hundió en las costas de Terranova el barco más grande y lujoso de aquel momento, sino la representación de una época ufana y ciega que bailó sobre la cubierta de este transatlántico su último vals.

Cuando se cumplen 100 años de la tragedia del Titanic que se saldó con más de un millar de muertos –el peor desastre marítimo en tiempos de paz, como se empeñan en repetir las crónicas del momento-, y antes de que la versión cinematográfica de James Cameron vuelva a copar con su romanticismo el imaginario colectivo, comienza el goteo de publicaciones, exposiciones, y demás homenajes al “insumergible”.

Hugh Brewster, a la postre inspirador del fenómeno hollywoodiense protagonizado por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, publica Titanic, el final de unas vidas doradas (Lumen). Una recopilación de personajes, idiosincrasias, maneras y detalles que convivieron durante menos de una semana en este gran hotel flotante. Este es un asomo a aquel mundo:

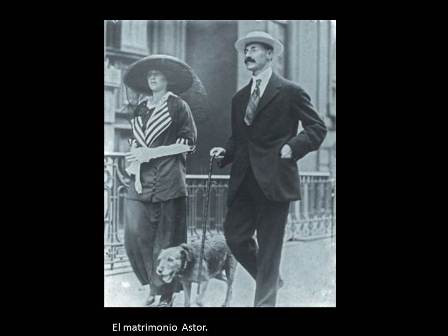

Diferencias en el muelle. En la botadura del Titanic no se lanzó una botella. A las 12.05 del mediodía se lanzó un cohete, seguido de otros dos y entonces el barco de casi 26.000 toneladas empezó a deslizarse por el río Lagan. Momentos antes, en el muelle, John Jacob Astor IV, el pasajero más rico del barco, amigo del presidente de la White Star Line, J. Bruce Ismay, se impacientaba. Era un idólatra de la puntualidad, sin necesidad de disimulo, más cuando podía justificarse sin pudor gracias a la compañía de una esposa embarazada.

Como la señora Astor, otras tantas mujeres de primera clase esperaban el embarco cerca de sus baúles, maletas, cajones de embalaje con ropa para diferentes ocasiones, incluso estaciones del año. A poca distancia, los pasajeros menos pudientes, en su mayoría emigrantes libaneses y sirios, un puñado de croatas y búlgaros con maletas de mimbre, dejaban a sus hijos jugar, conscientes de que las lindes del Titanic iban a ser algo más frías que las del muelle.

Francis Browne, el testigo. Este estudiante de teología en Dublín, de 32 años, se estaba preparando para ordenarse como jesuita cuando su tío obispo le regaló un billete para el Titanic y una cámara de fotos, ahora convertida en el principal testigo de la tragedia.

Frank Millet, el observador. El artista y escritor, expatriado estadounidense, había desarrollado un fuerte desdén hacia sus compatriotas menos sofisticados. En boca de su amigo Alfred Parsons calificaba de “detestables americanas ostentosas” a esas mujeres que trataban igual a sus perritos y a sus maridos. Y eso que Mark Twain usaba la expresión “un Millet” para referirse a un tipo amable y simpático. De viaje de negocios, Millet estaba siempre ahí donde ocurría algo, siempre desde una posición de austeridad: se reservó una pequeña cabina, aunque parece que compartió en sus ratos de asueto un camarote mucho más amplio y lujoso, el de Archie Butt, asesor del presidente estadounidense Taft, como se desprende de algunas de las cartas que se encontraron.

El animador. Una de sus víctimas fue el escritor Jacques Heath Futrelle, quien dejó a tiempo el periodismo para pasarse a los libros y cuyas incisivas descripciones de los pasajeros, decoradas por un marcado acento de Giorgia, amenizaban las comidas en primera. Esas que Jack Stragg describía a su mujer por carta. “No hago otra cosa que trabajar, aunque solo hay 317 pasajeros en primera”, decía el camarero, aprendiz de las costumbres de la White Star. Su compañero, el camarero Ryerson desconocía su parentesco con la rica familia de mismo apellido de la cubierta B.

Un menú para contentarlos a todos. Del primer desayuno servido en el comedor de primera clase se conserva una carta que detalla un variado surtido de platos fuertes, los favoritos de los ingleses –riñones de cordero a la plancha con beicon o los arenques frescos, con algún guiño al paladar estadounidense en forma de productos del consorcio alimentario Quaker Oats.

Llegar tarde a la fiesta. Las balaustradas de la magnífica escalinata central –ensoñación del personaje de Kate Winslet tumbada sobre la tabla en el océano helado-, las suntuosas alfombras, los techos con molduras de estilo jacobino, la sala de las palmeras, con materiales que simulaban mármol, distinción,… En el Titanic la sensación general era la de llegar tarde a una fiesta. Siempre a había que estar a punto para la distinción, y de este matiz la banda sonora de la orquesta del barco daba cuenta a la hora del café o antes de comer, interpretando las ópera Cavalleria rusticana y Los cuentos de Hoffman.

Señoras y criadas recorrían los diferentes compartimientos del Titanic en busca de aventuras para pasar el tiempo. El baño turco que, desde el techo dorado con lámparas de bronce árabes y los ornados azulejos hasta los biombos con relieves estilo El Cairo, era en conjunto una pura fantasía de las mil y una noches.

Misa. La diferencia de clases se observaba en el Titanic incluso a la hora de rezar. El segundo sobrecargo, Reginald Barker, ofició el servicio para los pasajeros de segunda clase en su comedor, y el padre Thomas Byles celebró una misa católica en el salón de segunda, seguida de otra para los pasajeros de tercera. Los judíos tenían que conformarse con la comida kosher para celebrar el sabat a bordo.

Una dama sobreviviente. May Frutelle, una de las damas de primera clase del Titanic escribiría posteriormente a la catástrofe: “Entre el elegante mobiliario del salón, no había ninguna sombra premonitoria de la muerte que insuflara un miedo frío a la alegría de la velada. Era una escena brillante, mujeres hermosamente vestidas que reían y hablaban, aroma de flores; era ridículo pensar en peligro alguno”.(Periodico español El Pais)