En mi libro El pueblo soy yo, dedico el último capítulo a estudiar la diferencia entre el liderazgo ético y el demagógico en el mundo griego. El ejemplo del líder ético es Pericles. Su misión fue elevar la responsabilidad cívica de su pueblo. Según Tucídides, la cualidad cardinal de Pericles era la prudencia. Antes de la guerra arengaba: «ninguna anexión […] ningún riesgo innecesario […] Temo más nuestros propios errores que los planes de nuestros enemigos». Y para evitar los errores propios, «no necesitaba halagarlos […] podía hablarles duramente y contradecirlos» (Historia de la Guerra del Peloponeso, 2.65.5-10).

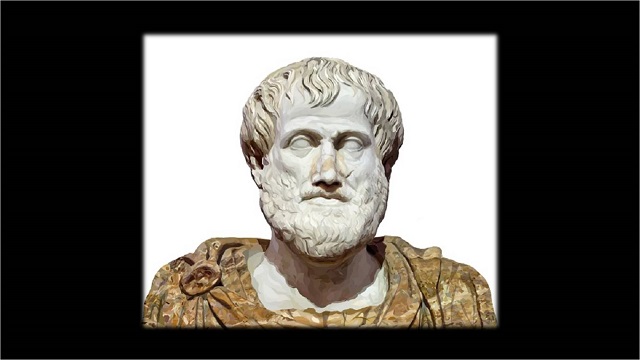

En el extremo opuesto a Pericles están los demagogos. En su Política, Aristóteles elaboró una teoría de la demagogia. El término dmaggoi designa a los líderes políticos que ponen los deseos populares por encima de las leyes. En la democracia «los demagogos reciben homenajes debido a su adulación al pueblo» (Aristóteles, Política, 1313b). Esa adulación conduce a la corrupción moral.

El gobierno de la mayoría -es decir, la democracia- que actúa por encima del orden jurídico provoca un estado despótico semejante al que existe en las tiranías (Aristóteles, 1292a26). El gobierno de «uno compuesto de muchos», como llama Aristóteles a esta forma corrupta de democracia, no defiende la participación ciudadana en la toma de decisiones. Al contrario: vuelve a los hombres libres sujetos cautivos de las adulaciones de los demagogos. El ánimo popular permanece tranquilo al creer que los líderes escuchan y cumplen sus demandas y anhelos, pero lo que en el fondo ocurre es otra cosa: la limitación de sus libertades y la sustitución de la igualdad política por un orden tiránico.

La continuidad entre la ética y la política es una tesis fundamental en la filosofía de Aristóteles. La vida en sociedad debería reflejar la virtud individual. El gobernante que consiente a su pueblo falta de manera grave a la exigencia de la virtud. Así, en lugar de buscar siempre el término medio en cualquier acción, los hombres actúan de manera desproporcionada, sin importar los medios o las consecuencias. El demagogo, en definitiva, vicia a su pueblo trastornando la naturaleza del bien y haciendo que sus ciudadanos aspiren a una vida sin libertad.

¿Por qué sucumbieron las democracias griegas? «La principal causa de las revoluciones en las democracias es la intemperancia de los demagogos… Que así ocurre, puede verse en multitud de casos» (Política, 5, 4). Aristóteles menciona con algún detalle cinco ejemplos de esa «multitud de casos» (Cos, Rodas, Heraclea, Megara, Cime) pero insinúa que tenía más. Su recuento no deja lugar a dudas: «en otras ciudades puede verse también cómo las revoluciones han ocurrido de la misma manera». Y a esas revoluciones, por lo general, seguía el advenimiento de un tirano.

En el siglo IV a. C., Aristóteles advierte un cambio histórico en el perfil social del demagogo: «la mayoría de los antiguos tiranos fueron primero demagogos. La causa de que así sucediera entonces y no ahora es que entonces los demagogos salían de entre los generales (pues aún no se conocía la habilidad oratoria). En cambio ahora, con el auge de la retórica, quienes dirigen al pueblo son los que saben hablar…» (Política, 5, 4). Debido a esta transformación, el mal se había instaurado en el tronco mismo de la democracia, en la palabra. «Los que saben hablar» eran los que desvirtuaban la verdad.

De su análisis, Aristóteles desprendía dos conclusiones perdurables. La primera apuntaba a la necesidad de limitar el poder concentrado en una persona:

Una norma que debe seguirse por igual en la oligarquía, en república o democracia, consiste en no permitir el engrandecimiento excesivo y desproporcionado de ningún ciudadano, sino procurar más bien darle honores moderados y por largo tiempo, antes que grandes honores y súbitamente… (Política, 5, 7).

La segunda atañe a la importancia de las leyes y el riesgo de una «voluntad general» que actúe por encima de ellas:

Cuando los estados son gobernados democráticamente de acuerdo a la ley, no hay demagogos y los mejores ciudadanos se hallan firmemente al mando; pero donde las leyes no son soberanas, aparecen los demagogos… (Política, 4, 4).

Ahí están las lecciones del mundo clásico: construir un liderazgo prudente, responsable y ético, resistir la intemperancia de los demagogos, transparentar la palabra, limitar el poder absoluto en manos de un ciudadano, defender el orden constitucional.