Los grandes ejemplares vegetales ocupan el imaginario y la vida cotidiana del Medievo, cuando el mundo estaba cubierto de bosques

Por: Guillermo Altares/El País

La Edad Media no es solo la época de los caballeros y las damas, de los siervos y los señores, de los torneos y los reyes, es sobre todo la era del bosque y de los árboles. En uno de sus primeros ensayos, Guerreros y Campesinos, el gran medievalista francés Georges Duby escribe: “La proximidad de un inmenso bosque se nota en todos los aspectos de la civilización: podemos encontrar su huella tanto en la temática de los romances corteses como en las formas inventadas por los artesanos góticos. Para los hombres de aquella época, el árbol es la manifestación más evidente de la naturaleza vegetal”.

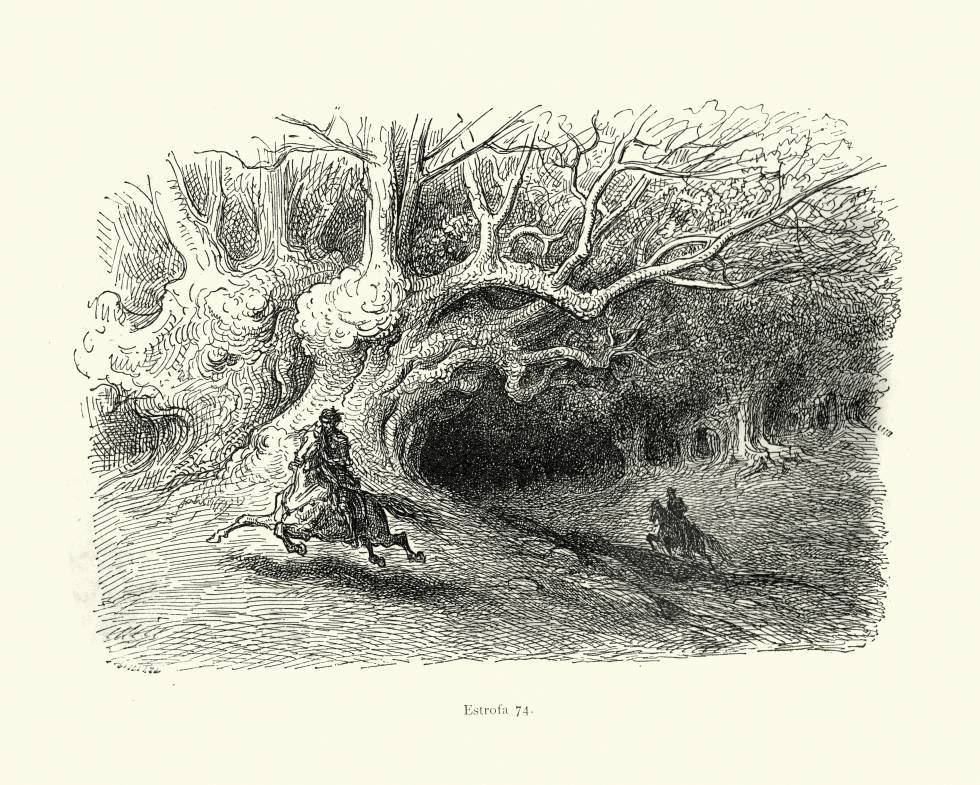

El bosque, sus formas, sus criaturas, sus leyendas, sus claros, pero también la madera como elemento omnipresente en la vida cotidiana, ocupan el espacio vital e imaginario del mundo medieval. Hasta el año 1000, como ha estudiado la medievalista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ana Rodríguez, no se comienza a construir en piedra de nuevo. Hasta entonces manda la madera. “Los caballeros del Grial, dice la leyenda, se despidieron del rey Arturo y se adentraron uno a uno en el bosque, alejados de caminos y sendas, dispuestos a seguir su propia aventura. El bosque es un personaje central de la Historia de Merlín (Siruela)”, escribió en Babelia esta investigadora sobre uno de los grandes mitos del mundo medieval, el mago del ciclo artúrico que se ha ido reencarnando en personajes como Gandalf en El señor de los anillos.

De las muchas versiones cinematográficas que se han realizado de aquella historia primigenia es Excálibur, de John Boorman, la que describe mejor el papel que el bosque y los árboles tienen en la figura de Merlín, al que Carlos Alvar describe en la introducción del citado volumen como “una mezcla de profeta y de salvaje, criado en los bosques, al margen de toda sociedad”. “En las novelas artúricas”, prosigue Alvar, “los héroes nacen y se crían en el bosque y a él regresan cuando fracasan en las aventuras, en busca de refugio, o cuando enloquecen. Para el hombre medieval es el lugar de las potencias más terribles: no hay normas y en él se pueden producir todo tipo de prodigios. El bosque es ante todo soledad e infinitud”.

Pocos textos medievales reflejan con tanta crudeza los peligros que entraña la infinita soledad del bosque como El cantar del Mío Cid en su canto tercero, ‘La afrenta de Corpes’. Los malvados infantes de Carrión quieren vengarse del Cid torturando a sus hijas, con las que se han casado. Su plan consiste en quedarse solos con ellas, atacarlas de manera salvaje y dejarlas abandonadas. Y el lugar que escogen para llevar a cabo su plan es un bosque, donde saben que no van a ser descubiertos. “Ya entran en el robledal de Corpes: árboles altísimos, cuyas ramas suben las nubes, y rondados por abundantes fieras. Allí encontraron un vergel y una limpia fuente y mandaron plantar la tienda”, describe el narrador (versión moderna de Alfonso Reyes en la edición de Austral basada en el texto antiguo de Ramón Menéndez Pidal).

El bosque es a la vez el lugar peligroso, de las fieras y los ataques, y el espacio de la vida, con el agua y todos los recursos de la naturaleza, como la caza. Y precisamente por eso es un sitio perfecto para los proscritos, como la banda de Robin Hood, otro de los grandes mitos medievales asociado al bosque y a los árboles. De hecho, una de las versiones cinematográficas —la de Kevin Costner de 1991— utiliza uno de los árboles más famosos de Inglaterra: el llamado Sycamore Gap del Muro de Adriano. En la versión clásica de 1938, dirigida por Michael Curtiz, el bosque de Sherwood se imponía como un protagonista más junto a Errol Flynn y Olivia de Havilland.

Más allá de sus misterios, sus bestias y sus soledades, los bosques representan también un espacio para el amor galante, a veces secreto. “La épica y lírica cortés se desarrolla a la sombra de los árboles, que crecen tanto en los jardines como en los bosques literarios”, explica Santiago Beruete, antropólogo y filósofo y autor de Jardinosofía (Turner). “Aquellos se convierten en un escenario privilegiado para el cortejo sentimental, un lugar de delicias y una metáfora visual de la buena vida, y estos sirven de refugio a los amantes apasionados, que desafían la moral vigente como Tristán e Isolda”.

Los estudiosos franceses Sylvie Bépoix y Hervé Richard publicaron recientemente una recopilación de ensayos bajo el título La forêt au Moyen Âge (“El bosque en la Edad Media”, Les Belles Lettres), que trata desde todos los puntos de vista posibles la idea de los árboles en aquel periodo, que se prolongó durante casi mil años, desde la caída del Imperio romano de Occidente hasta el Renacimiento. Aparecen en la poesía, en la literatura, en las hagiografías, en la arquitectura, la economía, la artesanía, la caza… El libro explica cómo la Edad Media hereda los tres tipos de bosque de los romanos: el lucus, un conjunto de árboles que presentan una dimensión religiosa; el nemus, un conjunto de árboles ordenado; y la silva, densa y virgen de intervenciones humanas.

El hombre medieval tenía una enorme capacidad para explotar los recursos del bosque, pero nunca llegó a agotarlos como ocurrió siglos más tarde con la Revolución Industrial. El bosque era infinito y la madera se encontraba en el centro de la vida. En su Historia simbólica de la Edad Media Occidental (Katz), el gran investigador de los animales, los colores y los símbolos Michel Pastoureau explica que “en la cultura medieval la madera es ante todo una materia viva”. “Es difícil en la actualidad representar el lugar que la madera ocupaba en la vida material y en el universo cotidiano de la Edad Media porque esos objetos y monumentos de madera solo han llegado hasta nosotros de forma muy limitada, ínfima con respecto a los de piedra o metal. Pero sabemos que hasta el siglo XV su lugar es inmenso, especialmente en Europa del norte y del noroeste”.

En sus investigaciones, Pastoureau revela que no todos los árboles eran iguales, que algunos eran benéficos y otros maléficos y que, en muchos casos, se trata de costumbres heredadas de la antigüedad clásica, una huella invisible del pasado. El tilo, por ejemplo, era “un árbol especialmente admirado por las poblaciones medievales”. “Admiraban en primer lugar su majestuosidad, su opulencia, su longevidad”, relata el historiador, quien señala que también era venerado por sus propiedades farmacéuticas y que por eso se plantaban cerca de los hospitales, pero también ante las iglesias. Otro árbol benéfico muy importante era el fresno, que los germanos consideraban que mediaba entre el cielo y la tierra y que era utilizado para la elaboración de la mayoría de las armas medievales: lanzas, flechas, jabalinas.

En cuanto a los árboles maléficos, dos ocupan un lugar especialmente importante: el tejo –que sin embargo en muchas poblaciones españolas está considerado un árbol sagrado y comunitario–, porque se le asocia con el otro mundo, como queda claro por su nombre alemán (todesbaum) o italiano (albero della morte), pero sobre todo el nogal. Se trata de un árbol nefasto en el imaginario medieval, peligroso, bajo el que nunca hay que dormirse. Sin embargo, explica Pastoureau, esa mala fama no alcanza ni a sus frutos, las nueces, ni a su madera, muy apreciada por los artesanos, ni sus raíces, utilizadas para lograr un tinte muy escaso en aquella época: el negro.

Eduardo Barba, jardinero paisajista, investigador botánico en obras de arte y autor de El jardín del Prado (Espasa), ha investigado este valor simbólico en la pintura. “La idea del árbol del bien y del mal y del árbol de la vida tienen una importancia capital en muchas obras. Por ejemplo, en La Anunciación de Fra Angélico, aparecen cuatro árboles del bien y del mal, que siempre identificamos con el manzano, pero en la tradición cristiana están también el granado, la higuera y el naranjo, que era muy conocido en la Europa medieval como símbolo de la lujuria, con esa fruta grande y jugosa y una flor con un olor muy especial”.

Tolkien y el bosque Fangorn

J.R.R. Tolkien utilizó todo su profundo conocimiento del mundo medieval para recrear en El señor de los anillos el poder de los bosques con Fangorn y los seres que lo habitan, los ents, esos árboles vivos que pueden dormirse para siempre y dejar de moverse y que andan siempre en busca de ents mujeres, que parecen haber desaparecido. La versión cinematográfica renunció a esta subtrama, que refleja una de las obsesiones de Tolkien, el peligro que para los bosques representa el mundo moderno. Las imágenes de destrucción de la naturaleza a manos de los orcos que aparecen en la trilogía surgieron de la experiencia de Tolkien en la batalla del Somme, una de las más cruentas de la Primera Guerra Mundial, pero se han quedado en el imaginario universal como un mito ecologista. Hoy los árboles que caminan de Tolkien se han transformado en un símbolo del papel que estos seres tienen en la lucha contra el cambio climático.

La reconstrucción cinematográfica de Fangorn que hizo Peter Jackson es sensacional, así como de Barbol, ese extraordinario ser, lento, parsimonioso, bondadoso y preocupado por el futuro de su especie. “No entiendo todo lo que pasa, de modo que no puedo explicártelo. Algunos de los nuestros son todavía verdaderos ents, y andan bastante animados a nuestra manera; pero muchos otros parecen somnolientos, se están poniendo arbóreos podría decirse”, explica intuyendo cómo el bosque iba a ser sometido a un proceso constante de destrucción y explotación que culminaría en el siglo XIX con la era del carbón y todo lo que vino después. La Edad Media fue tal vez el último momento en el que los árboles dominaron el mundo.